2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

80年前,贵州作为战略大后方——内迁学校、图书馆在此续燃文脉;万亩茶园在烽火里抽枝发芽,托举战时经济;二十四道拐千回百转,成为国际援华“生命线”;贵州健儿出黔抗战,写就“一寸山河一寸血”……

值此历史节点,贵州日报天眼新闻推出“一见·抗战贵州”系列报道,讲述贵州抗战故事。第三期《烽火硝烟中,他们在贵州建起一条“抗战生命线”》,让我们一起走进二十四道拐,回望烽火岁月中不屈的民族生命线。

8月中旬,晨曦初破,山岚缭绕。站在二十四道拐景区观景台上俯视,一条蜿蜒4公里,如巨蟒盘山的公路自深谷跃升而上,在陡峭的山体间划出二十余道急促的折线,路面仅容两车交错,以其恢宏艰险的工程和厚重的抗战历史,至今仍震撼世人。

1945年3月26日,国际援华物资运输车队正蜿蜒通过二十四道拐。

这条始建于1935年,次年通车的历史要道,有效路面宽仅约6米,却以连续24个急弯连接山脚与山顶,直线距离仅350米,垂直高差达261米,坡度接近60度,堪称世界公路奇观。

“二十四道拐修建期间,征调了晴隆、贞丰、兴仁、水城等地16000余民众参与建设,”二十四道拐景区导游刘秋连介绍说,“贵州各族儿女以血肉之躯,在险峻群山之中凿出了这条抗战时期的‘生命线’。”一旁听完介绍的游客发出感叹:“这就是中国人的脊梁啊。”

鸟瞰“二十四道拐”抗战公路

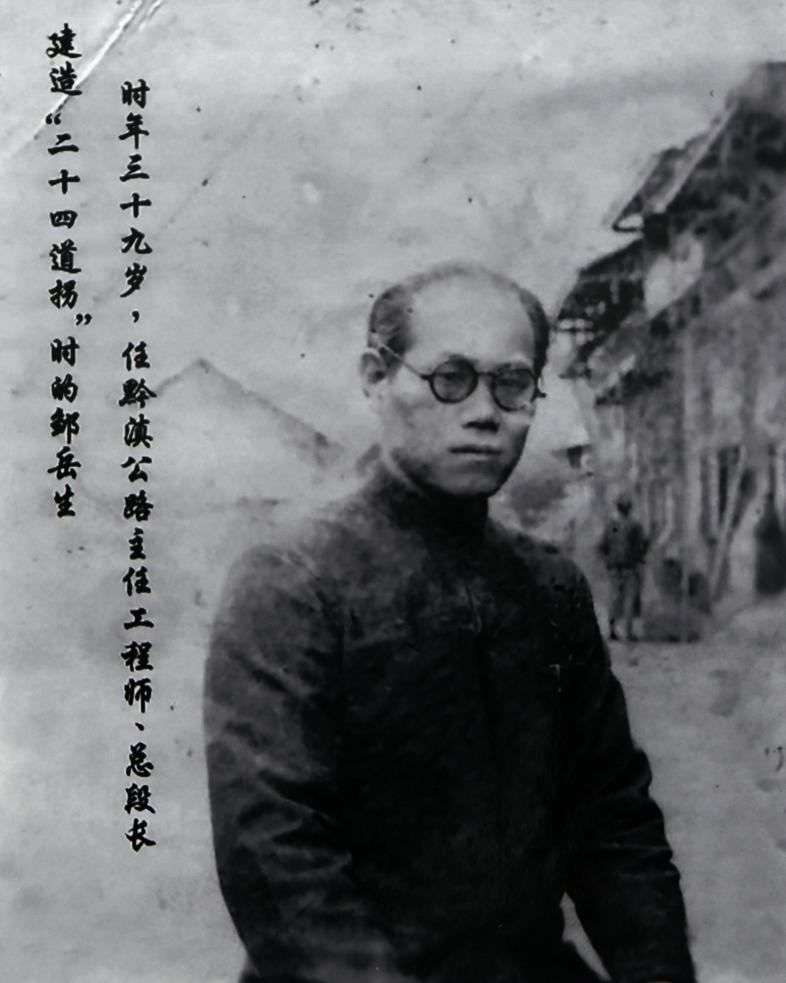

这条公路的诞生,离不开关键人物邹岳生。据晴隆县文史工作者陈亚林介绍,邹岳生1924年毕业于天津北洋大学土木工程科,作为黔滇公路主任工程师兼总段长,他在1935年奉命主持设计了这一伟大工程。抗战全面爆发后,邹岳生更是奔赴多地,先后主持抢修中越公路、滇缅公路及勘察修建多条铁路,为中国抗战交通网倾注心血。

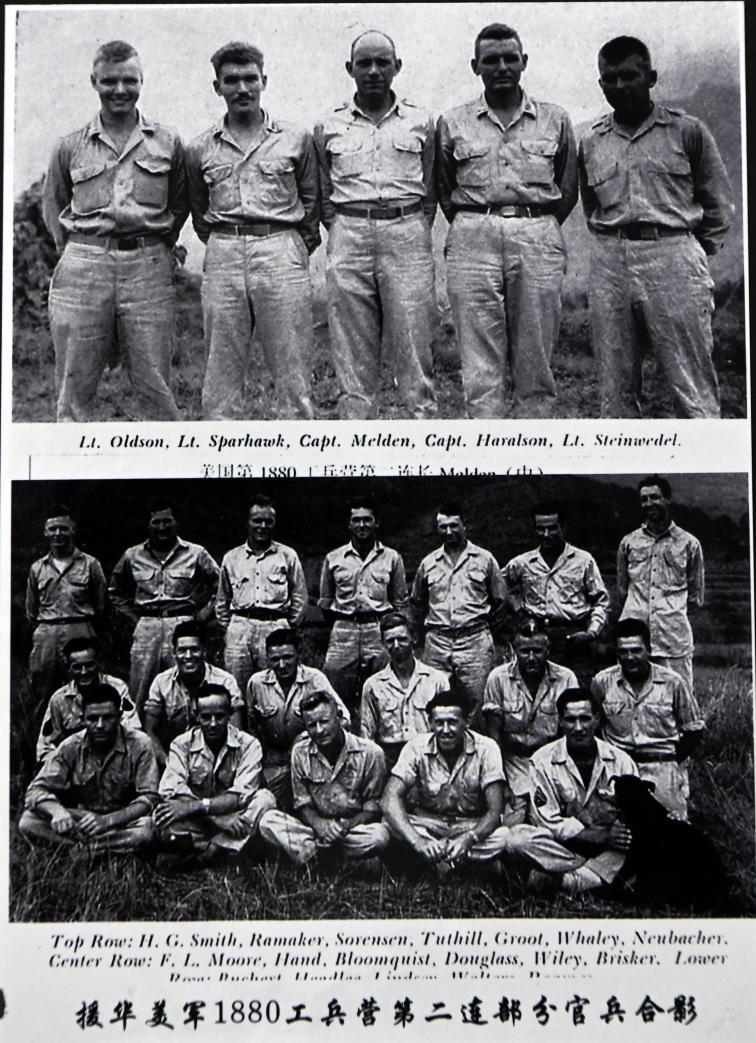

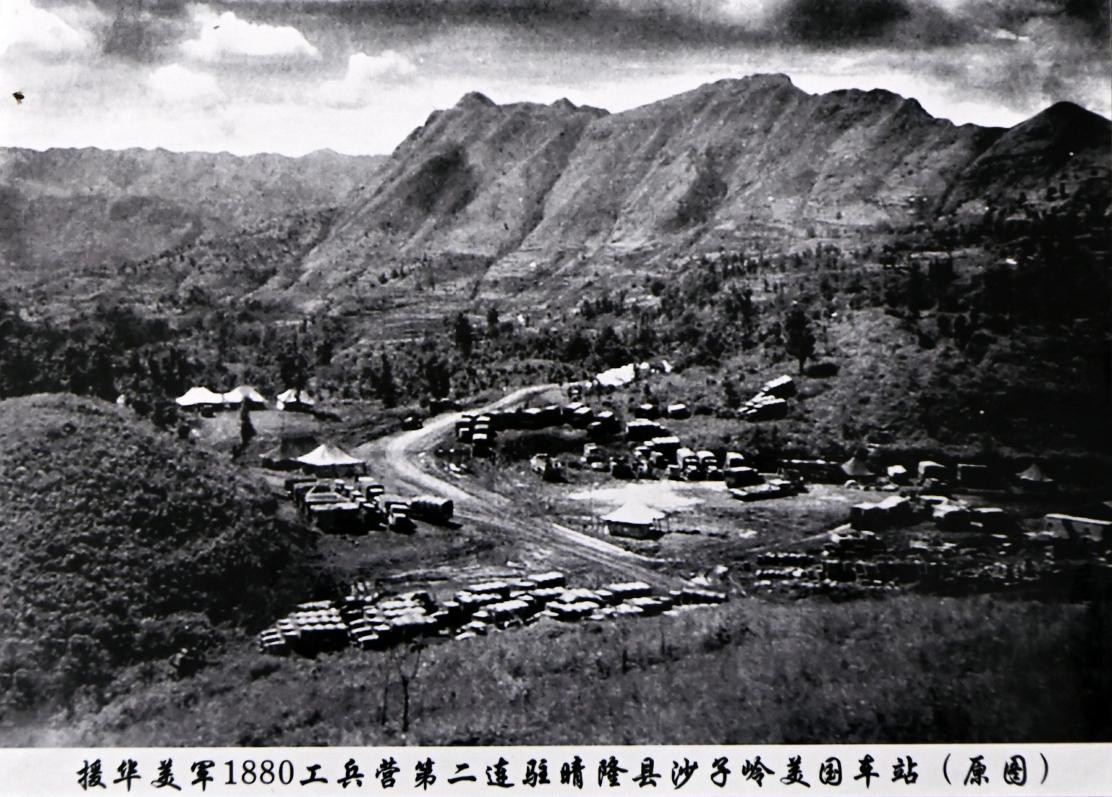

抗战期间,二十四道拐成为维系战略补给的关键一环。国际援华物资经滇缅公路运抵昆明后,必须经由这条险峻公路,才能输送至前线。为提升运输效率,1943年秋,援华美军司令部派遣第1880工兵营进驻晴隆沙子岭“美国车站”,与当地军民共同整修、维护二十四道拐及沙八公路(沙子岭至册亨八渡),确保每月15000吨物资的运输畅通。

“二战”史研究专家、晴隆“二十四道拐”的发现者戈叔亚曾说:“贵州的公路运输数量超过云南任何一条公路……”“甚至超过滇缅公路和‘驼峰’航线运量的一倍。”

沙八公路作为二十四道拐的延伸和抗战路网的重要组成部分,在战争后期地位尤为凸显。1945年1月,日军攻占广西南宁,西南公路局紧急下令全线整修沙八公路,以保证物资经兴仁转运至册亨八渡,再运往广西前线。晴隆县迅速组织11个大队共3000多名民众,在美军1880工兵营的技术指导下全力投入抢修。

记者采访中,钱铨先生回忆其父钱培炎——时任晴隆县建设科科长的修路经历时动情地说:“我父亲奉命协助美军工程师整修沙八公路。当年美军很友好,工人多是当地民众。马场乡的一个工程小队还因提前完工受到了表彰。”这段历史不仅见证了中美军民携手抗敌的深厚情谊,也铭记了贵州人民在国家危难时刻的奉献与牺牲。

二十四道拐与沙八公路,同为中国抗战运输体系中的关键通道,一条是奇险卓绝的咽喉要道,一条是延伸辐射的战略干线,二者共同构成了烽火岁月中不屈的民族生命线。

“二十四道拐”展览馆

二十四道拐的每一道弯,都镌刻着那个时代为国奔走的工程师的智慧,中国民众的血汗,以及盟军官兵的协作。沙八公路的每一寸土,都回荡着全民抗战、共赴国难的呐喊。

游客乘坐观光车行驶在“二十四道拐”抗战公路

8月中下旬,来自各地的游客慕名来到这里,其中不少青少年学生,大家或自驾,或乘坐迷彩色观光车,在一处处拐弯上,感悟那段艰辛而卓越的抗战岁月。

历史虽已远去,但这条公路依然静静地诉说:在最黑暗的时刻,人类为守护生命、自由与和平所迸发的光芒,足以刺破重重硝烟,照亮一个民族的生路,也为后世留下永不磨灭的精神路基和历史丰碑。

总策划陈麟

执行成嘉廷黄蔚

贵州日报天眼新闻记者

谢佳杰贾智赵相康

包装曹雪薇

海报罗紫月

编辑彭玲

二审朱东科

三审成嘉廷

编辑: 来源: